前立腺肥大症

- 2022年1月15日

- 診断基準

前立腺の肥大自体は30歳代から始まり、50歳で30%、60歳で60%、70歳で80%、80歳では90%にみられます。しかし、そのすべての方が治療を必要とする訳ではなく、頻尿や残尿感などの排尿症状を伴うものは、前立腺肥大している方のおよそ25%程度と見積もられています。つまり、高齢男性では、かなりの頻度で出現する疾患といえます。

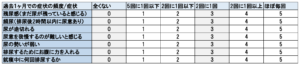

ここでいう排尿症状は客観的に評価することが難しいですが、一般的には国際前立腺症状スコア(IPSS)や過活動膀胱症状スコア(OABSS)、主要下部尿路症状スコア(CLSS)などで評価することが多いです。

国際前立腺症状スコア(IPSS)

前立腺は超音波検査で簡便に体積を計算することができ、H×W×L×0.5で算定されます。正常の前立腺容積は20ml程度で、30ml未満の場合はα1 blocker(ハルナール、フリバス、ユリーフ)やPDE5阻害剤(ザルティア)などが第一選択となります。ちなみにPDE5阻害剤のザルティアの有効成分はタダラフィルであり、E D治療薬として使用されるシアリスと同じ成分が入っています(ただし、配合されている成分量が違います)。注意すべき点はPDE5阻害剤が虚血性心疾患の方には禁忌であることと、α1 blockerとPDE5阻害剤の併用は起立性低血圧を起こしやすいという点です。また、前立腺体積が30ml以上の場合で排尿症状の改善が乏しい場合には5α還元酵素阻害剤(アボルブ)を追加します。

前立腺肥大症の50〜75%に過活動膀胱を伴うので、排尿症状が改善しない場合は過活動膀胱も併発していると考えて、抗コリン薬(ベシケア、ウリトス、トビエース)やβ3作動薬(ベタニス、べオーバ)を追加使用することが多いです。もちろん、抗コリン薬投与の際は閉塞隅角緑内障の患者さんには禁忌です。さらに残尿が150ml以上ある場合は抗コリン薬やβ3作動薬は排尿困難を増悪させ、残尿量を増加させる恐れがあります。

前立腺肥大症は多くの男性が高齢化に従って、罹患する可能性が高く、その投薬のためにはエコーでの前立腺や残尿評価が重要となってきます。また、心疾患の有無や内服薬の組み合わせなど注意する必要があり、多くの内服薬を複数の病院から処方されている場合は、それぞれのかかりつけ医にお薬手帳などで投薬内容を確認する必要があります。